■特集:保護者の悩み・スマホは受験の味方?

スマホの使用時間と学力は大きな関係があるという衝撃の調査結果を紹介した前編に続き、スマホに時間や学力を奪われないためのヒントを、「脳トレ」シリーズの監修者で脳機能研究の第一人者でもある東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授に聞きました。大学受験はもちろん、入学後や卒業後に目標をかなえるためにも、ぜひ親子で話題にしてください。(写真=Getty Images)

学力に悪影響を及ぼす、スマホの使いすぎ

高校生のスマホ利用率は97.9%にのぼり、今やスマホは高校生にとって、持っているのが当たり前のものになっています(内閣府「令和4年度 青少年のインターネット利用環境実態調査報告書」)。ところが、東北大学加齢医学研究所の調査研究によると、スマホの使いすぎは、学力に悪影響を及ぼす可能性があることがわかっています。では、スマホとどう付き合っていくのが正解なのでしょうか。

スマホに振り回されず、スマホを使いこなせ

この問いに対して、川島教授は「正解はありません」と言います。

「スマホは便利なものであることも事実ですから、否定するつもりはないし、私自身も電車の時刻を調べる際などに活用しています。私の研究室の学生たちも、使用時間をモニタリングしながら、それなりに使っているようです。つまり、人それぞれでいいのです。ただし、使いすぎると学力や脳に悪影響が出ることがデータに表れているし、スマホにはアルコールよりも麻薬に近い依存性もあるので、そのことを知らないままズルズルとスマホを使い続けたり、お子さんに使わせたりすることは賛成できません」

「酒は飲んでも飲まれるな」という格言がありますが、川島教授が目指すスマホとの付き合い方もそれに似ています。

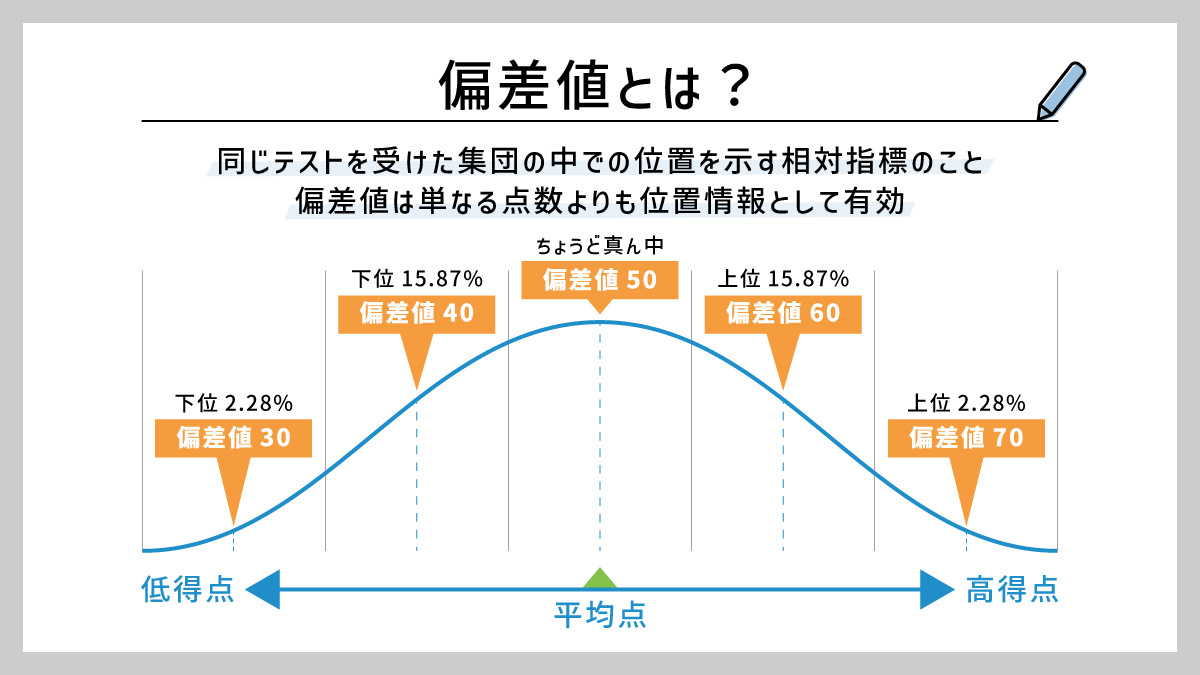

「スマホの良しあしをきちんと理解したうえで、自分なりに道具として使いこなしてほしいのです。悪影響を知ってもなお、『スマホをたくさん使う生活が幸せ』と思うのなら、それも一つの選択でしょう。ただし、調査したわけではありませんが、学校や塾の先生たちの経験則では、受験期にスマホの使用を制限すると、偏差値が10は上がるくらいの良い変化があるようです」

目指すは1日1時間未満にセーブ

スマホを制限したい場合、目標にしたいのは、小中学生の調査(前編参照)でスマホによる学力への悪影響が少なかった「1日1時間未満」です。

「1日の行動を書き出してみるだけでも、スマホにどれだけ振り回されているかがわかり、意識が変わるのではないでしょうか。そうしたら、アプリによっては制限をかけるなど、自分の弱点やニーズに合わせて工夫するといいでしょう」

アプリにもいろいろあるので、どれをどう制限すべきか悩みますが、川島教授らによるいくつかの調査や実験が参考になりそうです。

例えば、スマホと紙の辞書で単語を調べる際の脳活動を比べた実験結果があります(下図)。それぞれ2分間ずつ、少し難しい単語を調べられるだけ調べたところ、スマホは6つ、辞書は5つと、スマホのほうが素早く情報を得られました。ところが、脳(前頭前野)の活動は逆でした。グラフのように、スマホで調べた場合は始める前の約30秒間の安静時、つまりボーッとしているときとあまり変化がありません。これに対して紙の辞書で調べた場合は、脳が活発に働いているうえに、調べた単語の数だけ活動の高まりが見られます。調べた単語を覚えているかどうかのテストでも、やはり辞書で調べたほうに軍配が上がりました。

スマホを近くに置いて勉強するだけで成績低下

インスタントメッセージの通知も要注意です。大人でも、メッセージの着信音が聞こえてきただけで、「誰からだろう」「すぐに返信しなくては」などと気になって、そわそわしてしまう人は少なくないでしょう。川島教授が大学生21人を対象に行った実験では、勉強中に頻繁にアラーム音が鳴っても集中力にはあまり影響がなかったものの、インスタントメッセージの通知音が鳴ると集中力の低下が見られました。

さらに、小中学生を対象にした調査でも、近くにスマホを置いたまま、“ながら勉強”している子の学力テストの成績が、していない子よりも低いというデータや、インスタントメッセージの使用時間が長い小中学生ほど、テストの成績が低いという調査結果もあります。

スマホの使い方を考えることは脳が発達するチャンス

「学力を伸ばしたいなら、勉強中はスマホの電源やメッセージ通知をオフにすることが大前提でしょう。それだけで足りない人は、スマホを見えないところに遠ざけておく必要もあるかもしれません」

一方で、覚えられない英単語だけを抽出して出題してもらえるなど、スマホにはデジタルならではの便利な機能もあります。そのため、役に立つ機能には力を借りつつ、“ながら勉強”にならないように心がける、ズルズルと使ってしまうようなアプリがあるなら制限する、といった自分なりの工夫が求められます。

「自分を律するということは、実は脳にすごくいい刺激になります。それを中高生の間に経験しておくことは、スマホを使いこなせるようになるだけでなく、思考やコミュニケーションをつかさどる前頭前野が発達するチャンスにもなると思います。また、スマホがなくても困らないという経験を一度でもできていれば、『スマホの使いすぎで、そろそろまずいな』と気づいたときに、自分でブレーキを踏めるようになると思います」

スマホとの付き合いは、大学受験時だけでなく、その先もずっと続いていきます。大学受験のタイミングで一度立ち止まり、スマホとの付き合い方を考えてみるといいかもしれません。

>>前編 スマホ使いすぎると「勉強が台なしに」 脳トレ・川島隆太教授がデータで解説

川島 隆太(かわしま・りゅうた)/東北大学加齢医学研究所教授。脳活動の仕組みを研究する「脳機能イメージング」のパイオニアであり、脳機能研究の第一人者として知られる。ニンテンドーDS用ソフト「脳トレ」シリーズの監修者でもある。主な著書に『スマホが学力を破壊する』(集英社)など。

(文=竹倉玲子)

記事のご感想

記事を気に入った方は

「いいね!」をお願いします

今後の記事の品質アップのため、人気のテーマを集計しています。

関連記事

注目コンテンツ

-

社会を生き抜く力を育てる東洋大学の「総合知」教育――学生が自ら選択し、学びの道筋を立てる

1887年に哲学者・井上円了(いのうえ・えんりょう)博士が創立し、2027年に創立140周年を迎える東洋大学。哲学を...

2026/02/05

PR

-

「答えのない問い」に挑む――龍谷大学経営学部商学科の実践教育「プロジェクト入門」で学生たちがマーケットを開催

2025年11月20日、27日、龍谷大学深草キャンパスで、経営学部商学科1年生が企画・運営する「秋彩マーケット」が開...

2026/01/30

PR

-

アスリートや高齢者を支援する「アスレティックトレーナー(AT)」を養成し、健康社会へ貢献する法政大学スポーツ健康学部

「スポーツ健康学」の教育・研究を通じて、健康の維持・増進やスポーツの発展、公共の福祉への貢献を目指す法政大学スポーツ...

2026/01/23

PR

入試

-

新課程で初の共通テストは平均点が上昇 「来年は難しくなるのでは」と専門家が分析

■話題・トレンド 2025年度の大学入学共通テストは、新課程になってから初めて行われる共通テストとして注目されました...

2025/02/21

-

大学選びでは、自分が学びたい学問を学ぶことができるかが最も重要となります。自分の未来を賭けて学ぶべき学問を探し、それ...

2025/07/31

-

【まとめ記事】総合型選抜ってどんな試験内容? 面接、小論文、ユニークな課題を用意する大学も

総合型選抜は9月から出願が始まり、多くの大学で10~11月に選考が行われます。ペーパーテストの一般選抜とは異なり、面...

2025/11/19

お悩み

-

すべての受験生が悩む「睡眠」との付き合い方 受験生のカリスマ・河野玄斗さんの解決策とは?

■特集:大学入試を乗り越える 「大学受験期に一番励まされた有名人ランキング」で常に上位をキープしている、受験生のカリ...

2026/01/15

-

■大学進学お悩みなんでも相談 スマートフォンはあると便利な半面、勉強中に気が散る原因の一つでもあります。日々、机に向...

2023/09/15

-

日本の子供は世界トップクラスの「夜更かし」 肥満・うつ病のリスクも…理想の睡眠時間は?

■受験生のメンタルヘルスケア 「夜遅くまで勉強しているのに成績が上がらない」「朝起きるのがつらい」「授業中いつも居眠...

2023/10/08

-

昭和女子大学

山田隆教授×羽生編集長のオモシロ経済解説②投資視点で捉えたSDGsの功罪

昭和女子大学が運営するインターネットテレビ局「昭和女子大TV」では、先生の研究、授業、人柄を紹介しています。 今回は...

2025/09/26

-

おすすめ動画

大学発信の動画を紹介します。

大学一覧

NEWS

教育最新ニュース

- 表現力磨く東京理科大の講義 教員志望の学生向け「言葉を大事に」 2026年 02月 23日

- 月面基地に透明マント、どうつくる? 佐藤文隆さん最後の監修本刊行 2026年 02月 21日

- 「先生という言葉、出てくるだけで怖い」 教え子に性暴力、賠償命令 2026年 02月 20日

- 高1から続いた性被害、「巧妙なグルーミング」 元教員に賠償命令 2026年 02月 20日

- 性暴力防止の「生命の安全教育」 学習指導要領への位置づけ検討へ 2026年 02月 20日

Powered by 朝日新聞