2026年4月、京都産業大学に誕生! イノベーターを育成する「アントレプレナーシップ学環」

Sponsored by 京都産業大学

2025/09/10

「過去の延長線上に、これからがない」時代。アイデアを形にして前例のない「これから」を創造する人を、社会は求めている。そうした社会の要請に応え、京都産業大学は2026年度から「アントレプレナーシップ学環」を始動させる。なぜ学部ではなく学環なのか。コンセプトやカリキュラム、期待される人材像などを取材した(画像提供:京都産業大学)。

◆一拠点総合大学だからこそ実現した「学環」という教育形態

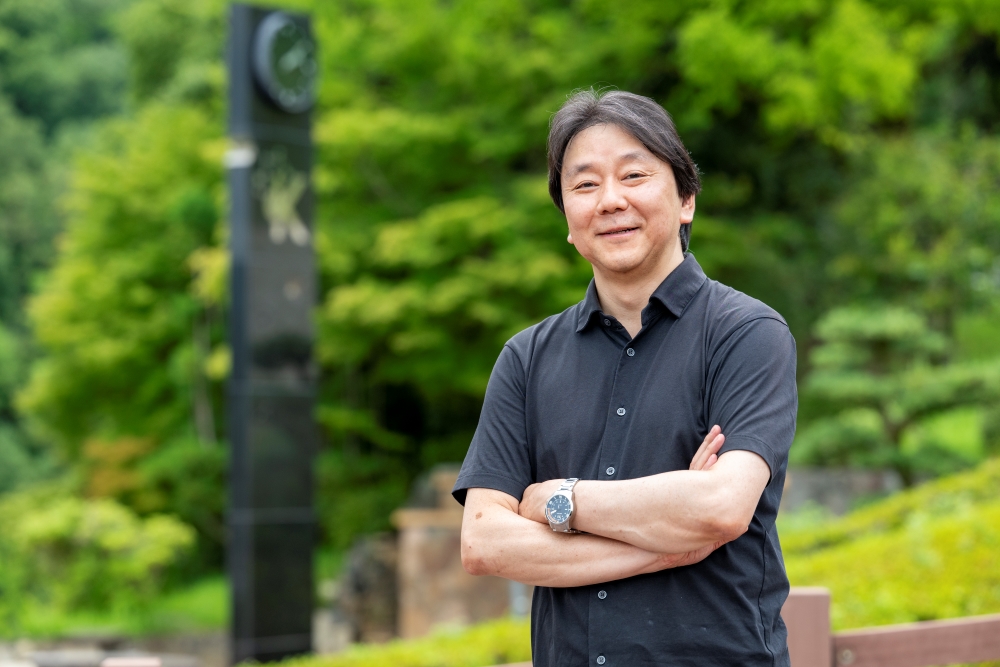

先が見通せない時代にあって、起業家(アントレプレナー)は既成概念にとらわれない新事業により世界を拓く存在として期待されている。京都産業大学は来年度から「アントレプレナーシップ学環」をスタートさせるが、それは単に時流に乗ったわけではなく、「本学の本質に則ったもの」だと、学環長に就任予定の中谷真憲教授は言う。

「1965年に設立された京都産業大学の英訳は、産業をあえて『Industry』とせず、『Sangyo』という日本語のままを使用しています。そこには英語の意味合いでは表現しきれないニュアンスがあるからです。学祖である荒木俊馬(あらき・としま)博士は、産業を学問と企業をむすぶ『むすびわざ』と称しました。何かと何かをむすぶと化学反応が起き、新しいものが生まれる。これを英訳するならInnovation(イノベーション)になり、イノベーションを起こす人材とは、まさにアントレプレナーなのです」

京都産業大学では2年前に「アントレプレナー育成プログラム」と、これを運営するイノベーションセンターを作り、昨年度は約800人が授業や関係プログラムに参加している実績がある。このプログラムの確かな手応えが、「アントレプレナーシップ学環」への道筋を拓いた。では、学部ではなく、複数の学部や分野を横断して学ぶ「学環」とした意味とは何か。

「大学の学問体系は、究極的には学者を育成するためのカリキュラムです。これは今後も中核であるでしょう。学生は、学者にならないとしても、就職して専門知識を活かして会社や社会の活力の源となっていきます。一方で、アントレプレナーというイノベーション人材の育成には、学問を究めるものとは異なるカリキュラムが必要です。それは、自分がなすべきことを探究し、それを事業、すなわちビジネスとしていくために必要な学びの環を、学問領域を超えて広げていく『学環』です。これを実現できるのは、すべての学部(文系・理系10学部)が一つのキャンパスに集結する『一拠点総合大学』である京都産業大学だからこそです」

アントレプレナーシップ学環は「経営学部」「法学部」「現代社会学部」の3学部の連携で構成される。経営学は起業の基礎となる。ルールを知らなければ起業はままならない。そのためには、事業を進めるうえで欠かせない関連する法律の知識も必要だ。そして社会学の知識は、起業の源泉となる社会課題を探索するために役立つ。

◆社会人と本気で渡り合う、実践形式のカリキュラム

アントレプレナーが一度で成功する例は稀だ。社会にイノベーションを起こす事業は、いくつもの失敗と、そこから始まる試行錯誤の上に成り立っている。この試行錯誤を学生のうちに経験できるのが、アントレプレナーシップ学環だ。カリキュラムには演習や双方向の講義、フィールドワークがふんだんに取り入れられ、実社会に存在する教育機会を最大限に活用して、社会人と対等に渡り合う。

「核となる教員は、研究者でありながらも、スタートアップ経験者など、社会での実践経験、起業指導の実績を持つ人たちで編成しています。在学中の4年間で、少なくとも100人の起業家や企業人と出会う機会があるでしょう。そうした多様な人々が学生のメンターともなります」

合言葉は「教室を出てリアル(現実社会)で学び、自らのアイデアをリアルにしよう」。この『REAL』には、教育コンセプトである4つの要素、Resilience(突破力/カタチにしよう)、Enhancing(世界観/世界・未来をみよう)、Ambition(大志/ビジョンを持とう)、Leadership(主体性/当事者として動こう)の意味も込められている。

「アントレプレナーシップ学環が育成する人材像は、評論家ではなく社会の発展のために果敢に行動する人。抱いた大志を形にできる人です。描いた構想をビジネスとして成立させ、それを持続していくことで、志を実現し、社会や産業界に変革を起こせます。だからこそ、ベースには必ず公共に資する信念があってほしい。社会がより良い方向に動くように当事者として尽力する人こそ、我々が輩出を目指すアントレプレナーなのです」

アイデアをビジネスにするために必要な専門知識の幅を、4年間で段階的に拡大していく。2年次からは「セルフ・カルチベーション」(自己開拓)として、自分の事業を探究し、企画・挑戦が始まる。卒業時には現実的な事業計画の提出と、自分に不足していることの分析が求められ、学外の社会人からも評価を受けるという。

◆求めるのは、自分が面白いと思うことをとことん追求できる人

学びの過程は、ティーチングとコーチング、自走型のブレンドだ。ライバルたちと切磋琢磨するビジネスコンテストのような他流試合の機会も多い。場数を踏めば踏むほどプレゼン能力は磨かれ、コミュニケーション力が発揮されていく。京都は学生比率が高く、他大学生とのコラボレーションが実現しやすい環境であり、産学連携も盛んだ。募集人員は30人と少数精鋭だが、大学ではどのような学生を求めているのだろうか。

「自分が面白いと思うことをとことん追求できる人、高校では特に探究学習を楽しんできたような人ですね。社会課題を解決し、新しい価値を創造するのに必要な『総合知』は従来の試験ではなかなか測れませんでしたが、アントレプレナーシップ学環では、高校3年間の探究・挑戦の軌跡とかけた熱意を総合的に評価する入学試験も実施します。ぜひ、全国から受験してほしいと願っていますが、それは地方出身の学生が本学で得た力を地元に還元し、地方創生につなげてほしいという思いもあるからです。1万5000人もの学生が一つのキャンパスに集う京都産業大学は、それ自体が一つの街のようなもの。その中で、学生のみなさんにはワクワクする時間を過ごしてもらいたい。ともに未来を語り合い、それを目標として追求できる仲間と一緒に、面白い種を蒔いていきましょう」

京都産業大学発ベンチャー認定第1号となった学生に聞きました。

◆「次世代をリードするLinchpin(リンチピン=要)になる」~経済学部4年生・熊田裕介(くまだ・ゆうすけ)さん

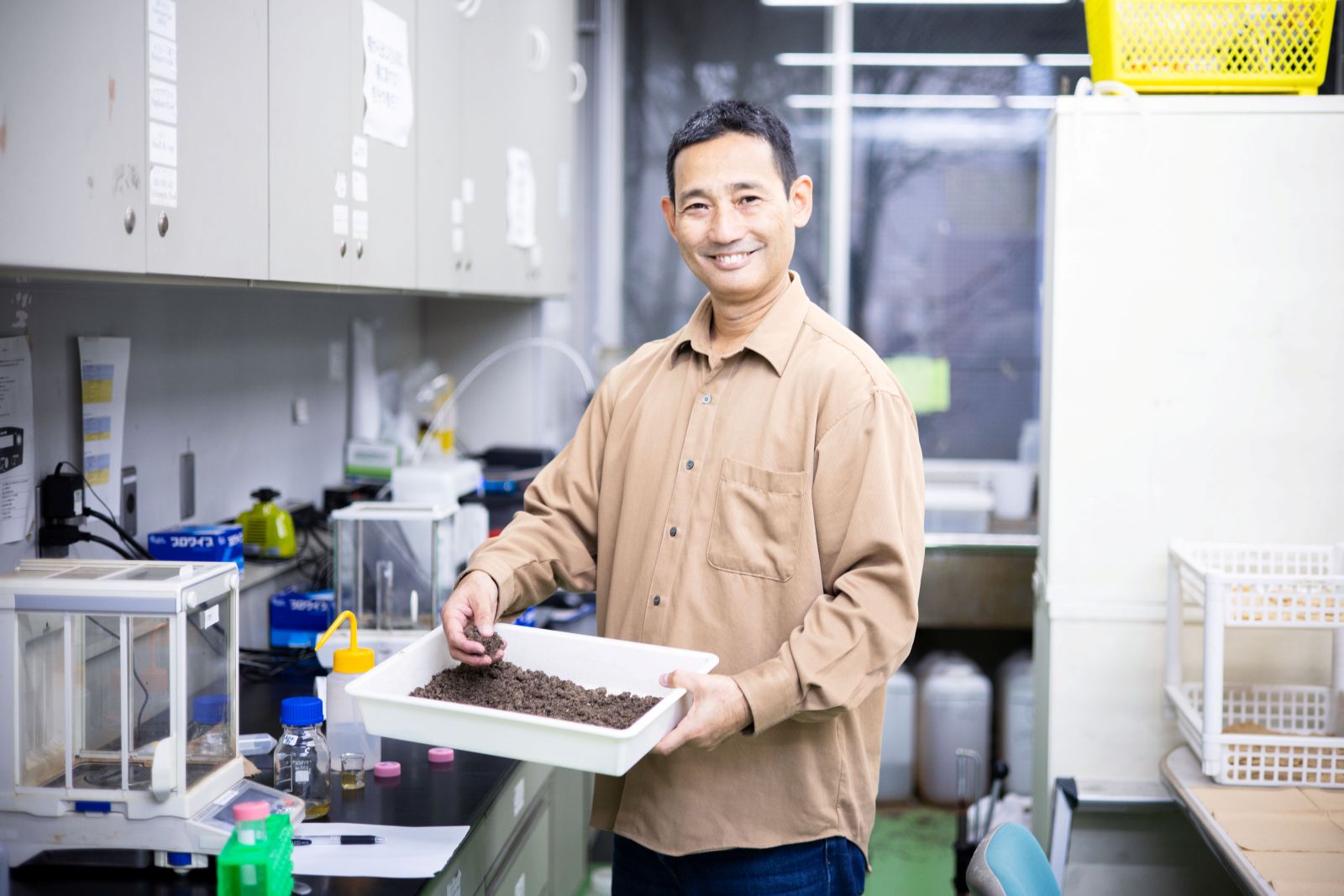

大学受験を考えていた頃から社会への関心があり、経済・経営について調べたりしていました。起業を考えるようになったきっかけは1年生のとき、経済学部でアントレプレナーシップについての講義を受けたことでした。当時、経済学部には沈政郁(シム・ジョンウッ)という先生がいらっしゃったのですが、とにかく講義が面白い。「世界を知っている人」という印象で、研究室に入り浸って話をするたび、大きな刺激を受けました。先生のような研究者になりたくて、大学院進学を考えたくらいです。実は、同じように影響を受けた先生がほかに二人いらっしゃいます。文化学部文化構想学科(2026年度開設)に着任される近藤剛先生(現・文化学部国際文化学科)と、アントレプレナーシップ学環長になられる中谷真憲先生です。京都産業大学でこの3人の先生に出会わなかったら、おそらく今とはまったく異なる人生を歩んでいたと思います。

2年生になると全学部・学年を対象にしたアントレプレナー育成プログラムがスタートし、一期生として参加しました。ある日、「何かの事業の年間計画を作る」という課題が出て、3人のチームで話し合い、校舎の一角にあるフリーのキッチンスペースを利用して、カフェを運営することを思い立ちました。コロナ禍を経て、人とのつながりが希薄になっていた時期です。学内外の学生と教員が気軽に集まり、交流できる場になればと、「SOI(Source of Innovation)カフェ」と名付けて実際に営業を始めました。講義の時間割やイベントに合わせてコーヒー豆や商品の仕入れ数を考えたり、利益率や回転率を計算したり、初めての経験を通して飲食店への認識が高まり、人生観も変わりました。起業の良いところは、自分のアイデアをすぐカタチにできるところだと思います。

◆知性と実行力の2本柱で活動、満を持して株式会社設立へ

カフェの運営にあたり、単なる飲食の提供にとどまらない付加価値も考えました。「知性」と「実行力」、二つの柱で新たな取り組みを始めたのです。まず、次世代をリードする「知性」をプールするために、人づてに声をかけ、賛同してくれた20人で「SOIコミュニティ」を形成しました。目標は「次世代をリードするLinchpin(リンチピン)になる」こと。Linchpinとは他に代替できない「要」という意味で、私たちはどんな道に進んでも、それぞれが組織の中心人物となり、社会に資する活動ができる人物になることを目指しています。そのために、SOIコミュニティでは、さまざまな教員に協力してもらって特別講義を開講したり、テーマを決めてフリーディスカッションをしたりと、週1〜2回のコンテンツを提供しました。京都産業大学は10学部すべてが一つのキャンパスに集まる一拠点総合大学なので、その利点を活かして行う多様な分野の特別講義はとても人気があります。

もう一つの柱である「実行力」は、主にイベント事業で、収益化を目標としています。これまでに、起業家を目指す学生に向けた情報提供や、ビジネスコンテストの開催、就活生を対象にした企業説明会などを主催し、企画・集客・スポンサー探しなどのノウハウを蓄積してきました。そして、活動開始から2年を経た今年7月、私たち自身が起業し、株式会社SOIを設立。京都産業大学発ベンチャー認定第1号になりました。

◆突破力を鍛えるアントレプレナーシップ学環に期待

現在は、SOIコミュニティを継続しながら、新事業も走らせています。障がい者雇用促進を目指したビジネスです。障がい者事業所には販路を拡大したい、中小企業には法定雇用の条件を満たしたいというニーズがありますが、現状はなかなかうまく噛み合っていません。そこで私たちが仲介することで、より良い機会を創出できればと考えています。実はこのアイデアは、京都産業大学が主催する「ビジネスプランコンテスト2024」に提出したもので、外国語学部4年生・瀧野真緒里(たきの・まおり)さんと一緒に作り上げたビジネスアイデアです。関西では前例のないビジネスなので、誰に何を聞いたらいいかもわからない。何度も壁にぶつかりながら、悩み、修正を重ね、2人で乗り越えてきたものでした。結果、私たちは最優秀賞、京都中央信用金庫賞、京都産業大学同窓会賞の3冠を受賞できました。

これまでは大学内での活動を中心としてきた私たちですが、今後は大学の枠を越え、福祉業界への挑戦を本格的に開始します。具体的には、次の2軸で事業を展開します。

・AI導入による就労支援事業所の業務効率化支援

・企業の法定雇用率達成を支援する新たな仕組みの構築

ミッションは「誰もが認められる社会を創る」。ビジョンは創業当初から変わらず、「イノベーションが起きる仕組みを創る」。

来年度には大学に新たな「アントレプレナーシップ学環」が誕生しますが、うらやましい限りです。私のときは学部を超えて人を集め、活動するのが大変でしたが、学環は最初から分野横断型で、入学時から志の高い仲間が集まりやすいですよね。学生時代の起業でつくづく感じたのは、若さが持つ潜在能力です。スポンサーは、私たちの若さに秘められた可能性に投資してくれています。失敗を恐れず挑戦できる環境の中で「突破力」を身につけられるのが、新学環の最大の魅力だと思います。

<詳しくはこちらへ>

京都産業大学 アントレプレナーシップ学環

https://www.kyoto-su.ac.jp/new_ep/

取材・文/武田洋子 撮影/山本仁志(フォトスタジオヒラオカ) 制作/朝日新聞出版メディアプロデュース部ブランドスタジオ

記事のご感想

記事を気に入った方は

「いいね!」をお願いします

今後の記事の品質アップのため、人気のテーマを集計しています。

関連記事

注目コンテンツ

-

「丸の内ビジネス研修(MBT)」と「三菱海外ビジネス研修(MOBT)」。 産学連携の実践的プログラムにより社会で役立つ力を養成――成蹊大学

「個性の尊重」「品性の陶冶」「勤労の実践」を建学の精神に掲げ、社会で活躍する人材を送り出してきた成蹊大学。三菱グルー...

2025/12/16

PR

-

2025年度に創立70周年を迎えた富士山の麓にある都留文科大学。「ツルブン」の愛称で親しまれる、山梨県都留市にある公...

2025/11/28

PR

-

2026年4月、創価大学理工学部に「グリーンテクノロジー学科」が誕生。「地球を救う」をテーマに「環境人材」を育成する

2026年4月、「グリーンテクノロジー学科」「生命理工学科」を新設し、「情報システム工学科」との3学科体制に再編され...

2025/11/21

PR

-

-

-

-

お題を引いて即興で高校生あるあるを出来るかチャレンジ!!高校生なしなしも即興で挑戦するよー!

大学進学や受験について知りたいこと、悩んでることなどあったらぜひコメント欄やメールにて送ってください! 土佐兄弟の2...

2023/04/16

おすすめ動画

大学発信の動画を紹介します。

大学一覧

NEWS

教育最新ニュース

- 大阪薫英女学院が悲願の初優勝 大阪勢8年ぶりのV 全国高校バスケ 2025年 12月 28日

- 大阪薫英女学院が決勝へ 京都精華学園の4連覇阻む 全国高校バスケ 2025年 12月 27日

- なぜ学食も売店もない? 2029年開学目指す佐賀県立大、狙いは 2025年 12月 27日

- 大人と幼稚園児のかけっこは公平? 入試で考える能力主義、格差社会 2025年 12月 26日

- 教員採用試験の倍率が過去最低2.9倍、受験者数も最少の11万人弱 2025年 12月 25日

Powered by 朝日新聞